2.1 Teorías del origen de la Vida y Evolución celular.

1. 2.1 Teoria del origen de la vida y evolución celular

Origen de la vida

Teorías científicas a través del pensamiento científico.

Es probable que el cosmos, integrado por todo aquello que pertenece a la realidad, tuviera su origen hace unos

10,000 a 20,000 millones de años. La región específica del cosmos en la que se encuentra nuestro planeta es el

universo denominado vía láctea. Por universo se entiende un conjunto formado por millones de estrellas, aunque

vulgarmente se suele aplicar este nombre al cosmos entero. El sol es una estrella de medianas dimensiones

situada aproximadamente a dos terceras partes de la distancia entre el centro y la periferia de la Vía láctea. El

sol y sus satélites planetarios constituyen el sistema solar. La teoría más aceptada sobre el origen del cosmos

establece que éste surgió hace muchos millones de años como resultado de una descomunal explosión de

materia densamente condensada: teoría del big bang o de la gran explosión. Los vestigios de esa antiquísima

explosión se han estudiado mediante poderosos telescopios que hoy día captan la luz emitida hace millones de

años por estrellas muy lejanas y sino através de la llamada “Máquina de Dios”, donde se llevó a cabo una

explosión en un microcosmos artificial.

Quizá nuestro sistema solar surgió como una

nube giratoria de gases que acabaron por

condensarse formando el sol y los planetas. La

Tierra debió iniciar su existencia como una masa

gaseosa, pero después de un tiempo se formó un

núcleo de metales pesados como el níquel y el

plomo. Por encima de ese núcleo hay un manto

grueso y, finalmente, una corteza relativamente

delgada que constituye la superficie del planeta.

Una teoría postula que en un principio la Tierra

era fría, pero que se calentó al generarse

colosales fuerzas de compresión durante la

sedimentación y la síntesis de los materiales del

núcleo. La radiactividad también produjo

enormes cantidades de calor. Después de unos

750 millones de años, la Tierra se enfrió lo

suficiente para que se formara la actual corteza.

Así, puede decirse que vivimos en un planeta

relativamente frío.

El universo en el cual nosotros vivimos no es el único en el cosmos y se asemeja a otros tipos de universos.

Asimismo, el Sol no es un tipo especial de estrella. Tampoco es rara su posición y, en cuanto a dimensiones,

cabe decir que es de mediana estrella. El planeta Tierra es más grande que Mercurio pero mucho más pequeño

que Júpiter o Saturno.

Pensamientos filosóficos – cinéticos del comienzo de la vida:

Todas las teorías científicas acerca del origen de la vida exigen que la edad de la Tierra sea de varios miles de

millones de años. Se tienen pruebas que apoyan esa suposición. Una de las líneas de evidencia se basa en la observación de otros universos y en los estudios de las atmósferas de nuestros planetas vecinos.

Son dos las principales teorías acerca del origen de la

vía. La teoría creacionista o vitalista, basada en

gran medida en la narración bíblica del Génesis,

afirma que la Tierra no tiene más de 10.000 años de

edad, que cada especie fue creada por separado

durante un breve lapso de actividad divina ocurrido

hace unos 6.000 años y que cada especie tiene a

mantener a través del tiempo su peculiaridad única y

bien definida. El creacionismo científico, un

replanteamiento reciente de la teoría creacionista

postulado por un grupo de geólogo e ingenieros

conservadores, fue causa de una serie de infructuosas

batallas legales provocadas por los fundamentalistas,

quienes se empeñaban en que los sistemas escolares

laicos incluyeran la teoría creacionista como parte de

las clases de biología, en las que por supuesto se

enseña el concepto de evolución.

La otra teoría evolucionista, afirma que la vida surgió en un punto selecto ubicado en el extremo superior del

espectro continuo de ordenamientos cada vez más complejos de la materia. Es decir, que cuando la materia se

vuelve suficientemente compleja aparecen las características asociadas con la vida. A pesar de que ésta es una

teoría mecanicista, en ella se dio cabida a epifenómenos biológicos como el amor, la conciencia, la moralidad,

etc. cualidades que aparecen en las formas biológicas; por ejemplo, el ser humano.

Los biólogos, después de los trabajos realizados por Darwin y Pasteur, han tenido un pensamiento racionalista

donde se intenta aplicar el concepto de evolución a la materia inerte. Comenzó a esbozarse una teoría

evolucionista del origen de la vida que suponía que no existía diferencia fundamental entre lo inerte y lo vivo.

La materia viva sería el fruto de largos procesos químicos, una larga evolución química que habría precedido a

la evolución biológica. Oparin, por un lado, y Haldane, por otro, suponen que la vida apareció en la Tierra en

un medio rico en materias orgánicas y desprovistas de oxígeno. Esta teoría está en la base de los argumentos que

actualmente se inclinan para explicar un origen natural de la vida.

¿QUE ES LA VIDA?

Como mencionamos anteriormente, las ideas han estado encuadradas en dos teorías opuestas: la mecanicista,

que suponen que la vida es el resultado de una organización compleja de la materia, y la vitalista, que proponen

que la vida tiene su origen en una fuerza superior que insufla a los seres un principio vital, que en el caso del

hombre se identifica con el alma. Los primeros defensores de estas dos teorías fueron los filósofos griegos

Demócrito de Abdera (470380 a.C.), y Aristóteles (384322 a.C.). El primero suponía que toda la materia,

incluida la vida, estaba formada por diminutas partículas llamadas átomos; la vida era debida a que los seres que

la poseían disponían de un tipo especial de átomos redondeados que, dispersos por todo el organismo, les

proporcionaba las características vitales.

Totalmente opuesto a esta teoría, Aristóteles mantenía que los seres vivos estaban compuestos de idénticos

elementos que la materia inerte, pero que además poseían una fuerza o principio vital concedido por un ser

superior. Este principio vital era inmortal, no teniendo la vida fin en sí misma, sino en función de su Creador.

Desde entonces, la polémica entre mecanicismo y vitalismo ha sido una constante histórica, influida más por

doctrinas filosóficas y religiosas que por un estricto pensamiento científico.

Una definición completa de vida procedente de la Biología Molecular sostiene que la vida es una propiedad de

los organismos que contienen información hereditaria reproducible, codificada en moléculas de ácido nucleico,

y que metabolizan al controlar el ritmo de reacciones químicas utilizando catalizadores llamados enzimas. Más simplemente, los seres vivos son aquellos que poseen la capacidad de nutrirse, descomponer y sintetizar nuevas

componentes, obteniendo por ello energía y finalmente la capacidad de reproducirse.

La Generación espontánea. Del mito al hecho.

El conocimiento del origen de la vida interesó profundamente al hombre desde el principio de los siglos.

Careciendo de base científica, predominaron las teorías filosóficas, destacando claramente la teoría de la

generación espontánea. Según ella, todos los seres vivos nacen espontáneamente de la materia orgánica en

descomposición, o bien de la materia mineral cuando se encuentra en determinadas condiciones.

Aristóteles que los peces, las ranas, los ratones, los gusanillos y los insectos se generaban a partir de un material

creador adecuado, procedente del lodo, de materia orgánica en descomposición y de los suelos húmedos. En la

edad Media, esta teoría se vio reforzada por la literatura y algunas ideas fantásticas como la que afirmaba que

los gansos eran producidos por los “árboles gansos”, bajo ciertas condiciones. Toda la Edad Media acusa una

gran influencia aristotélica, y por tanto, la creencia en la generación espontánea incluso se enriquece. También

en el Renacimiento se sigue admitiendo la teoría. El científico belga, Juan van Helmont (1577 - 1644),

construyó un aparato para generar ratones de las camisas viejas y hasta personajes de la talla de Descartes

(1596 -1650) o Newton (1642 - 1727) defendieron esta postura.

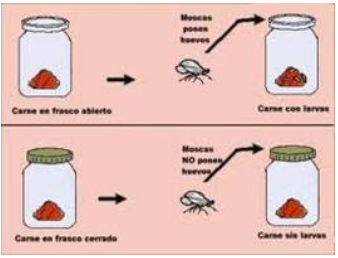

En el siglo XVII, el físico y poeta italiano Francesco

Redi refutó, en torno a 1660, la idea imperante de que

las larvas de las moscas se generaban en la carne

putrefacta expuesta al aire. Francisco Redi (1626 –

1627), llevó a cabo un experimento de gran

trascendencia, motivado por sus ideas contrarias a la

generación espontánea. Concluyó, como resultado de

su experiencia, que los gusanos no eran generados por

la materia putrefacta, sino que descendían de sus

progenitores como todos los animales. Redi formuló

la llamada teoría de la biogénesis en la que afirmaba

que la vida sólo se origina de la vida. En 1768, el

naturalista italiano Lazzaro Spallanzani eclesiástico

italiano, demostró que si un caldo se esteriliza por

medio de calor y se tapa herméticamente, no se

descompone debido a que se impide el acceso a los

microbios causantes de la putrefacción.

Spallanzani empleó en sus experimentos cultivos de vegetales y otras sustancias orgánicas, que después de

someter a elevadas temperaturas colocaban recipientes, algunos de los cuales cerraba herméticamente, mientras

que otros los dejaba abiertos, lo que dio como resultado que en los primeros no se forma microbio, en tanto que

en los abiertos sí.

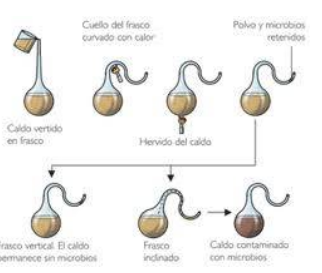

En 1836, el naturalista alemán Theodor Schwann

proporcionó pruebas adicionales mediante

experimentos más meticulosos de este tipo. La

polémica, que duro más de dos siglos y en a que

algunos científicos apoyaban la generación

espontánea y otros la biogénesis, concluyó con el

empleo del “matraz de Pasteur”, inventado por el

químico y microbiólogo francés Louis Pasteur

(18221895), quien resumió sus hallazgos en su libro

sobre las partículas organizadas que existen en el aire

(1862). En caldos de cultivo estériles, que se dejaba

expuestos al aire, él encontraba, al cabo de uno o dos

días, abundantes microorganismos vivos. Pasteur demostró que en la fermentación del vino y de la

cerveza intervenían microorganismos vivos como

elaboradores del fermento; es más, descubrió el

remedio para evitar el avinagramiento del vino,

sometiéndole a un calentamiento lento hasta alcanzar

una temperatura tal que los microorganismos productores del fermento no pudiesen vivir. Este proceso, que después se ha generalizado en su aplicación, es

conocido en su honor con el nombre de pasteurización. El botánico alemán Ferdinand Julius Cohn clasificó a

estos organismos entre las plantas (una clasificación vigente hasta el siglo XIX) y los llamó bacterias. Al final,

el físico británico John Tyndall demostró en 1869, al pasar un rayo de luz a través del aire de un recipiente, que

siempre que había polvo presente se producía la putrefacción y que cuando el polvo estaba ausente la

putrefacción no ocurría. Estos experimentos acabaron con la teoría de la generación espontánea.

Teorías Modernas

1) Hipótesis de Alexandr Ivánovich Oparin y los Coacervados

En 1922, el bioquímico soviético Alexander

Ivanovich Oparin publicó una pequeña obra titulada

"El origen de la vida" y en 1924 presentó a sus

colegas soviéticos una clara y rigurosa explicación de

cómo pudo haber acontecido esa evolución de la vida

a partir del reino abiótico de la química y la física.

Para 1936, sus ideas ya habían sido aceptadas en el

mundo entero. La hipótesis de Oparin principia con el

origen de la Tierra hace unos 4.600 millones de años.

Es casi seguro que la atmósfera primitiva era

reductora, quizá con altas concentraciones de metano

(CH4), vapor de agua (H2O), amoniaco (NH3) y algo

de hidrógeno (H2). Una atmósfera de esa naturaleza

debió promover la síntesis química. Conforme la

Tierra se enfrió, buena parte del vapor se condensó

para formar os mares primitivos o caldos nutritivos. Las

moléculas se irían asociando entre sí, formando

agregados moleculares cada vez más complejos, con

una estructura concreta, a los que llamó coacervados.

La mayor parte del trabajo experimental de Oparin se

relacionó con la exploración de las propiedades de

los coacervados y su posible participación en la

evolución de las primeras células vivas.

En opinión de este científico, desde las primeras

etapas del desarrollo de la materia viva debió haber

síntesis de proteínas a partir de los aminoácidos.

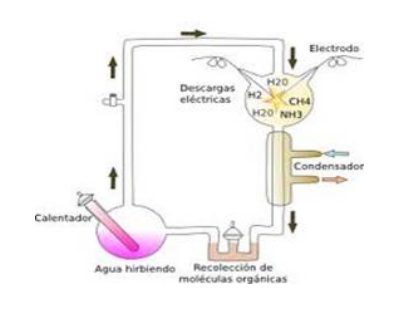

2) El experimento de Miller

Stanley Miller dio apoyo experimental a la idea de

Oparin de que las condiciones y las moléculas

inorgánicas simples de la atmósfera primitiva del

planeta tenían realmente la capacidad de combinarse

para formar moléculas orgánicas de los seres vivos.

Miller, quien fue discípulo del premio Nobel Harold

Urey (University of Chicago), dispuso un aparato de

Tesla que producía pequeñas cargas eléctricas en el

interior de un sistema cerrado que contenía metano,

amoniaco, vapor de agua y un poco de hidrógeno

gaseoso. Los resultados de esa estimulación enérgica

de una atmósfera parecida a la de la Tierra primitiva

fueron asombrosos. Se formaron diversas moléculas

orgánicas entre las que se destacaron cetonas,

aldehídos y ácidos, pero lo más importante de todo

fue que se sintetizaron aminoácidos. Dado que las

proteínas son indispensables para la estructura y el

funcionamiento de las células vivas. Miller había

conseguido formar compuestos orgánicos en

condiciones prebiológicas.

3) Las microesferas de Fox

La publicación de la teoría de Oparin y la confirmación parcial de la misma mediante el experimento de Miller,

dieron lugar a que muchos biólogos encaminaran sus investigaciones a descubrir cómo fue el largo proceso en el

cual la materia inerte llegó a alcanzar las estructuras que permitirían, posteriormente, el nacimiento de las

primeras células.

Según el bioquímico norteamericano Sydney W.Fox,

la aparición de la vida sobre nuestro planeta no sólo

tuvo lugar en el mar, como proponía la teoría de

Oparin, sino que también podría haber sucedido sobre

la tierra firme. Demostró que a temperaturas próximas

a los 1.000 ºC, una mezcla de gases similares a los

que formaron la atmósfera primitiva sufría una serie de transformaciones tales que se lograba la síntesis de

aminoácidos, que a su vez se unían formando

"protenoides". Al sumergirse en agua, los protenoides

generaban un proceso de repliegue sobre sí mismos

adoptando una forma globosa, las microesferas, que

estaban limitadas por una doble capa que las protegía

del exterior, apareciendo así el ancestro de lo que

posteriormente sería la membrana plasmática. Las

microesferas, a través de la membrana, podían tomar

del exterior sustancias como agua, glucosa,

aminoácidos, etc., que producían la energía suficiente

para que continuase el desarrollo de la microesfera.

Existen datos, según Graham CairnsSmith, de la Universidad de Glasgow, sobre la existencia de una "vida

inorgánica" previa a la vida orgánica que conocemos. Esta vida inorgánica tendría como soporte universal a

estructuras del tipo de las arcillas, que habrían permitido la producción de pequeñas moléculas que se asociarían

entre sí para dar origen a macromoléculas que acabarían adquiriendo la capacidad de autorreplicación. La propia

estructura repetitiva de las arcillas haría que éstas actuasen como auténticos catalizadores, formándose en la

superficie de las laminillas de arcilla, moléculas de naturaleza orgánica; dado que las arcillas son muy variadas,

podrían generar un número inmenso de combinaciones de proteínas y de nucleótidos. Las macromoléculas

biológicas le parecen demasiado complicadas para haber estado presentes en los primeros sistemas vivos; sólo

más tarde, de forma progresiva, habrían sustituído a las arcillas mediante un mecanismo de selección natural.

La síntesis prebiótica de las macromoléculas biológicas fue una etapa fundamental en el camino hacia la aparición de la materia viva, así como el origen de la membrana que separaría estas macromoléculas del exterior, problema estudiado por Joan Oró, de la Universidad de Houston. En condiciones prebióticas, llegó a obtener lípidos, componentes fundamentales de la membrana de toda célula viva, con ayuda de una mezcla de compuestos orgánicos derivados del ácido cianhídrico. Las microesferas de Fox o los "margináramos" (granos de mar) de Fujio Egami, son ejemplos de microestructuras estables de un diámetro medio de una micra, capaces de producir brotes e incluso de dividirse, pero aún les falta lo esencial para hacer perdurar la especie: el material genético.

¿Cuál de las macromoléculas biológicas apareció primero? Muchos investigadores prebióticos apoyan la idea de

Manfred Eigen, premio Nobel en 1967, según la cual la secuencia de los acontecimientos fue la siguiente:

primero, los ácidos nucleicos, después, las proteínas y finalmente la célula, aunque también haya sido posible

una aparición simultánea y complementaria.

La panespermia. El enigma marciano

Existen, además de la generación espontánea, los coacervados, etc., otras teorías que tratan de explicar con

ciertas bases científicas el origen de la vida en nuestro planeta. A fines del siglo XIX, comenzó a primar la idea

que los primeros organismos tenían su origen en el espacio. La idea de que la Tierra fue poblada por

microorganismos procedentes del espacio empezó a desarrollarse a partir de 1865 por parte del biólogo alemán

Hermann Richter; según él, la vida está presente en

todo el Universo bajo la forma de gérmenes de

microorganismos, a los que llamó cosmozoarios. Los

meteoritos que continuamente impactan en la Tierra

transportarían los cosmozoarios, que una vez en el

planeta, se desarrollarían en condiciones favorables.

En 1908 un químico sueco Svante Arrhenius (1859

1927) retomó la idea de Richter dándole una forma

más elaborada: la teoría de la Panspermia.

En ella, se substancia que la vida es transportada en el

espacio bajo la forma de esporas, organismos vivos

microscópicos, adheridas a algunos meteoritos

siendo impulsadas por la presión del cosmos y que al

encontrar las condiciones adecuadas en los mares

terrestres, evolucionan hasta alcanzar el grado de

desarrollo que presentan los organismos en la

actualidad.